Visita-me

Esta página será traduzida na língua inglesa e francesa, para apoiar as visitas no Museu Mineiro.

This page will be translated into in english and french for supported the visited on Museu Mineiro.

Cette page sera traduite en anglais et en français pour faciliter les visites du Museu Mineiro.

Há 541 Milhões de Anos

Os primeiros vestígios de vida no planeta Terra aparecem no Mar, nomeadamente, na Era Paleozóica, durante o Ordovícico – cerca de 448 milhões de anos. Com o afastamento dos bordos dos continentes, surgiu a expansão dos mares e o aumento da sua profundidade. Este ambiente mais profundo, mas também empobrecido em oxigénio, foi propício à formação de fósseis que vieram testemunhar a grande biodiversidade existente neste mar. Entre os vários grupos de fósseis animais são de salientar, pela sua importância, as Trilobites.

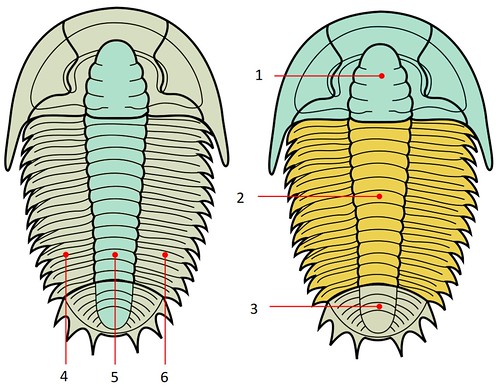

As Trilobites pertencem ao grupo de artrópodes. Apresentavam o corpo dividido em segmentos recobertos por uma carapaça quitinosa mineralizada, mas débil nas articulações entre eles, o que permitia às trilobites enrolarem-se, como o bicho da conta. O enrolamento seria uma resposta a alterações bruscas no meio ambiente ou uma reação a sinais de perigo. Possuíam antenas e um par de apêndices locomotores articulados por segmento, localizado na face ventral.

Coleção Firmino Jesus

Firmino dos Santos Jesus, do Lugar do Passal, em São Pedro da Cova, apaixonado por trilobites, viajou durante 30 anos numa aventura em busca de fósseis.

A generosidade que lhe era conhecida, entre os amigos mais próximos, refletiu-se na doação da sua coleção privada ao Museu Mineiro de São Pedro da Cova, no ano de 2015. A sua coleção de fósseis é, na maioria, composta por fósseis de trilobites, mas possui também amonites, peixes e ouriços de vários pontos do Mundo.

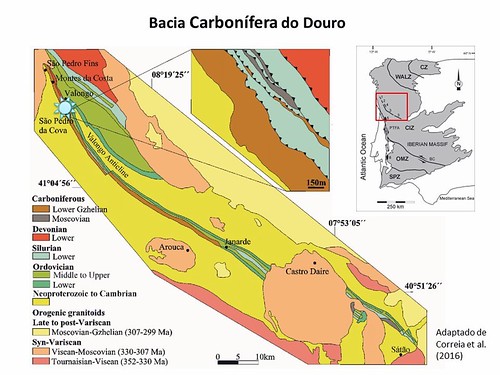

A origem dos fósseis de trilobites está no Anticlinal de Valongo, com algumas recolhas importante realizadas em São Pedro da Cova, como por exemplo Eodalmanitina destombesi, Selenopeltis gallica, Neseuretus tristani, Nobiliasaphus nobilis, Zeliszkella, Isabelinia glabrata.

Contudo, desta coleção, fazem também parte fósseis de trilobites oriundos da China, EUA, Madagáscar, Marrocos, Bélgica, França e Espanha.

Através destes fósseis, é possível confirmar algumas

Há 360 Milhões de Anos

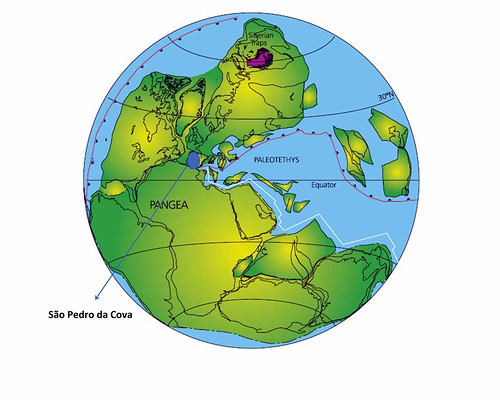

Para que o aparecimento deste tipo de vegetação fosse possível, a Península Ibérica e a restante Europa Ocidental encontravam-se ao nível do Equador, aquando da Pangeia, onde o clima era quente e húmido.

As plantas dominantes nestas florestas eram a Pecopteris e a Alethopteris, representantes dos fetos, e as Calamites e Annularias, plantas articuladas. Também existiam as Licopodíneas, que dominaram a flora do Paleozóico, e que podiam atingir, entre os 20 a 30 m de altura e o tronco até 2 m de diâmetro. As folhas eram numerosas, com diferentes formas e géneros, como exemplo a Sigillaria e o Lepidodendron.

Na Bacia Carbonífera do Douro

A partir do século XVIII, com a Primeira Revolução Industrial, o carvão mineral passou a ser utilizado como fonte energética, substituindo a lenha, que era a principal fonte de energia utilizada pelo Homem.

O carvão é uma rocha sedimentar, combustível, formada a partir de restos vegetais, que se encontra em diferentes estados de conservação, tendo sofrido afundimento, seguido de compactação, em bacias originalmente pouco profundas.

O carbono é o principal elemento presente na antracite, embora sejam encontradas na sua composição outras substâncias, como o enxofre, oxigénio e hidrogénio. Uma vez que o carvão possui alto teor de carbono, ele é um material bastante combustível.

Planta da sobreposição de galerias das minas e edifícios exteriores. 1_2000. 1960. Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova. Arquivo MMSPC.

Planta da sobreposição de galerias das minas e edifícios exteriores. 1_2000. 1960. Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova. Arquivo MMSPC.

Exploração mineira é a atividade que explora os recursos minerais do solo ou subsolo, bem como, o seu tratamento e transformação. Existem vários tipos de exploração: a hidráulica, a céu aberto, subterrânea e a partir de perfurações.A exploração é subterrânea quando as escavações realizadas não estão em contacto com o ar livre, encontrando-se rodeadas pelo subsolo, como aconteceu em São Pedro da Cova. Aqui a descoberta do carvão data de 1793, por Manuel João da Cunha Magalhães, em Ervedosa, seguido de José Jacinto de Sousa, que fez a mesma descoberta na Quinta de Valinhas, em Vila Verde.

O desenvolvimento da exploração mineira transformou São Pedro da Cova numa região industrial, deixando para segundo plano a agricultura e o aproveitamento das margens do Rio Ferreira. A exploração mineira manteve-se durante cerca de 170 anos de forma subterrânea e a céu aberto durante alguns anos nas décadas de 80 e 90 do século XX.

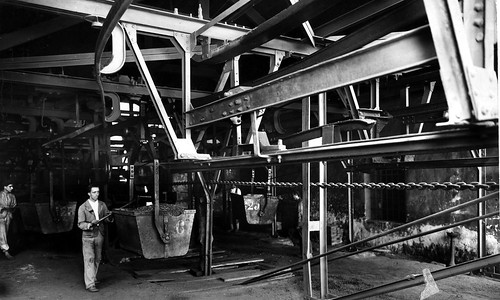

Desmonte

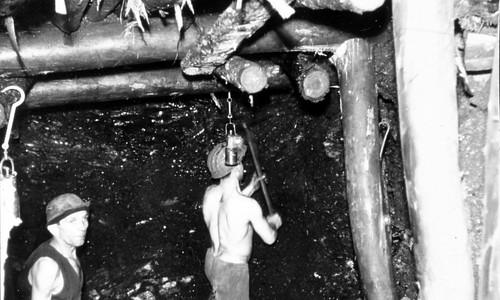

No interior da mina, dezenas de operários trabalhavam com as suas picas e pás, procurando extrair a maior quantidade possível de carvão – antracite. Ao mesmo tempo, aplicavam escoras, iluminados exclusivamente pelo gasómetro. O seu trabalho era exaustivo e insalubre, com condições míseras: grandes quantidades de água no subsolo, fraca ventilação, quase sempre nus da cintura para cima, descalços, inalando constantemente as poeiras dos desmontes e fazendo as suas refeições sem precauções de higiene e limpeza. Os acidentes e as doenças eram frequentes, destacando-se a silicose.

Dar Fogo

Chegados às frentes da “marca”, o mineiro com a pica, realizava o desmonte de carvão enquanto o enchedor utilizava a pá para carregar o “peru”. Desta forma, o carvão desmontado era transportado para os canais inclinados, sendo encaminhado para as berlinas.

Quando a dureza do carvão era maior, a pica tornava-se inutilizável. Era necessário recorrer aos marteleiros. Estes utilizavam o martelo perfurador, abrindo orifícios (tiros) na rocha para a colocação de explosivos e respetivo rebentamento (dar fogo).

Conforme o avanço da “marca”, o mineiro e enchedor deveriam proceder ao escoramento e à entivação para evitar os desabamentos.

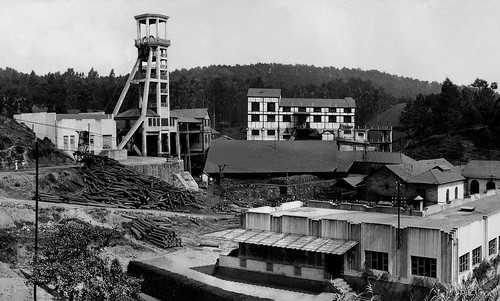

As Jaulas como elevadores

O Poço de São Vicente é o poço mestre. Trata-se de um poço vertical, sobre o qual foi construída uma estrutura - Cavalete - de apoio ao transporte para o exterior, do minério explorado no subsolo. Aqui circulavam as jaulas (elevador), que transportavam os operários e as berlinas vazias para o interior e operários e berlinas cheias para o exterior.

A carga e descarga das berlinas à superfície era feita por meio de ar comprimido. A descarga de 2 berlinas carregadas de carvão e a carga de outras duas vazias na “jaula” tinha a duração de 6 segundos. As berlinas carregadas depois de saírem da “jaula”, eram levadas por meio de uma rampa automotora aos viradores pneumáticos que despejam os carvões sobre crivos da Preparação Mecânica.

As berlinas depois de despejarem os carvões nos viradores eram levadas por uma “cadeia de arraste”, dirigindo-se de novo para as jaulas, a fim de serem novamente transportadas para o interior.

Curiosidade: As jaulas tinham a capacidade de 2.000 kg de carga útil normal e 1.200 Kg (16 homens) no trajeto de pessoal. Faziam 50 viagens por hora a 200 m de profundidade.

English version

Cavalete Poço São Vicente

The Cages as elevators

The Well of St. Vincent is the master well. It is a vertical well, on which was built a structure - Easel - to support the transport to the outside, of the ore exploited underground. Here circulated the cages (elevator), which transported the workers and the empty saloons to the interior and workers and full saloons to the outside.

The loading and unloading of the mine carts (berlinas) to the surface was done by means of compressed air. The unloading of 2 mine carts loaded with coal and the loading of two other empty ones in the "cage" lasted 6 seconds. The loaded mine carts after leaving the "cage", were taken by means of a self-propelled ramp to the pneumatic turners that pour the coals on sieves of the Mechanical Preparation.

The mine carts after pouring the coals into the turners were carried by a "drag chain", heading back to the cages in order to be transported back inside.

Fun fact: The cages had the capacity of 2,000 kg of normal payload and 1,200 kg (16 men) in the personnel path. They made 50 trips per hour at a depth of 200 m.

Version française

Cavalete Poço São Vicente

Les cages comme ascenseurs

Le puits de São Vicente est le puits maître. C'est un puits vertical, sur lequel a été construit une structure - Chevalet - pour soutenir le transport vers l'extérieur, du minerai exploité sous terre. Ici circulaient les cages (ascenseur), qui transportaient les ouvriers et les salons vides à l'intérieur et les ouvriers et les berlines complets à l'extérieur.

Le chargement et le déchargement des berlines à la surface se faisaient au moyen d'air comprimé. Le déchargement de 2 berlines chargées de charbon et le chargement de deux autres vides dans la « cage » ont duré 6 secondes. Les berlines chargées, après avoir quitté la « cage », ont été acheminées au moyen d'une rampe automotrice vers les retourneurs pneumatiques qui versent les charbons sur les tamis de la préparation mécanique.

Les berlines après avoir versé les charbons dans les tourneurs étaient transportées par une «chaîne de traînée», revenant aux cages afin d'être transportées à l'intérieur.

Curiosité: Les cages avaient une capacité de 2 000 kg de charge utile normale et de 1 200 kg (16 hommes) dans le parcours du personnel. Ils effectuaient 50 trajets par heure à une profondeur de 200 m.

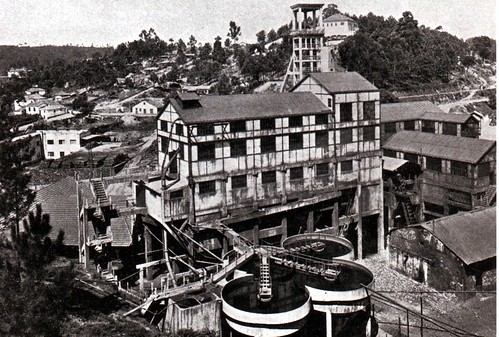

Tratamento

O carvão despejado pelos viradores era lançado em 2 crivos mecânicos, que os classificavam em vários tamanhos, para depois serem tratados nas diversas instalações: o carvão superior a 50 m/m, proveniente dos crivos mecânicos era escolhido manualmente sobre um transportador mecânico; o carvão chauffage (carvão puro) era lançado em silos, para a preparação manual nos Terreiros; os carvões raianos (carvão e xisto) eram britados mecanicamente e lançados, de novo, por meio de um elevador, nos crivos principais; o carvão compreendido entre 40 a 50 m/m era escolhido sobre outro transportador, dando produtos definitivos: carvão “superior” e carvão de “segunda”; os carvões puros eram britados e escolhidos manualmente, pelas britadeiras, no Terreiro de Preparação Manual.

A Lavaria, onde se efetuavam as lavagens das diferentes tonelagens de carvão, possuíam 8 silos, onde era colocado o carvão para ser dirigido mecanicamente para os respetivos silos do Cabo – Aéreo.

Os silos do Cabo - Aéreo eram em número de 23 com uma capacidade total de cerca de 1200 toneladas.

A Lavaria possuía tanques de decantação nos quais obtinham a classificação das águas, que eram enviadas de novo para a Lavaria.

English version

On the surface

Treatment

The coal dumped by the turners was released into 2 mechanical sieves, which classified them into various sizes, to then be treated in the various installations: the coal greater than 50 m/m, coming from the mechanical sieves was chosen manually on a mechanical conveyor; chauffage coal (pure coal) was thrown into silos for manual preparation in the Terreiros; the rayan coals (coal and shale) were mechanically crushed and launched, again, by means of an elevator, into the main sieves; coal between 40 and 50 m/m was chosen over another carrier, giving definitive products: "superior" coal and "second" coal; the pure coals were crushed and chosen manually, by the crushers, in the Yard of Manual Preparation.

The Washer (Lavaria), where the washes of the different tonnages of coal were carried out, had 8 silos, where the coal was placed to be mechanically directed to the respective silos of the cableway.

The cableway silos numbered 23 with a total capacity of about 1200 tons.

The Washer had settling tanks in which they obtained the classification of the waters, which were sent back to the Lavaria.

Version française

En surface

Traitement

Le charbon déversé par les tourneurs était libéré dans 2 tamis mécaniques, qui les classaient en différentes tailles, pour ensuite être traité dans les différentes installations : le charbon supérieur à 50 m/m, provenant des tamis mécaniques était choisi manuellement sur un convoyeur mécanique ; le charbon de chauffage (charbon pur) a été jeté dans des silos pour la préparation manuelle dans le Terreiros; les charbons de Rayan (charbon et schiste) ont été broyés mécaniquement et lancés, à nouveau, au moyen d'un ascenseur, dans les tamis principaux; le charbon entre 40 et 50 m/m a été choisi plutôt qu'un autre support, donnant des produits définitifs: charbon « supérieur » et charbon « secondaire »; les charbons purs étaient broyés et choisis manuellement, par les femmes, dans la cour de préparation manuelle.

La Lavarie “Lavaria”, où les lavages des différents tonnages de charbon étaient effectués, avait 8 silos, où le charbon était placé pour être dirigé mécaniquement vers les silos respectifs du câble aérien.

Les silos câble aérien étaient au nombre de 23 avec une capacité totale d'environ 1200 tonnes.

Les Lavaries avaient des bassins de décantation dans lesquels ils obtenaient la classification des eaux, qui étaient renvoyées à la Lavarie.

A viagem do carvão

Através do Cabo Aéreo, instalado em 1914, o carvão passou a ser transportado até ao depósito de Rio Tinto e do Monte Aventino.

Em Rio Tinto, o depósito estava ligado à estação de comboios, a partir da qual se realizavam expedições por caminho-de-ferro para toda a rede ferroviária do país.

Já no Monte Aventino, a distribuição de carvão era realizada na área urbana do Porto, quer por meio de carro de bois, camiões e Zorras.

Em 1959, entra em funcionamento uma nova linha de Cabo - Aéreo, esta com destino à Central Termoelétrica da Tapada do Outeiro, Medas, Gondomar.

O crescimento do número de viagens realizadas entre a Boavista, a Foz e Matosinhos exigiu à empresa de transportes - Companhia de Carris de Ferro do Porto (CCFP) -, a intensificação da frota com o objetivo de a tornar mais rápida e eficaz. A inauguração de uma rede de tração elétrica, em 1895, permitiu ultrapassar os obstáculos impostos pela geografia da cidade.

A CCFP construiu duas centrais termoelétricas para a transformação de carvão em energia, de forma a dar resposta à rede elétrica implementada.

Para baixar os custos na aquisição do carvão, a CCFP criou uma linha elétrica para a circulação de Zorras – elétricos de transporte de mercadoria -, que entraram em funcionamento no ano de 1918, para o transporte do carvão das Minas de São Pedro da Cova até a Central Termoelétrica de Massarelos, Porto. As Zorras asseguravam, também, o transporte das cinzas de carvão para vários depósitos na cidade do Porto e em São Pedro da Cova.

Bairros Operários e Casas da Malta

Por consequência das chegadas migratórias de operários oriundos das zonas rurais, devido a um aumento da exploração e produtividade de carvão na Vila, houve a necessidade de se criar alojamento para estes operários.

Em São Pedro da Cova, existiram três Casas da Malta: uma no Passal, em madeira, a segunda em Vila Verde, onde hoje se encontra o Café Emigrante e a terceira onde se localiza o Museu Mineiro de São Pedro da Cova. Esta última é uma construção dos anos 1963 e 1964, do engenheiro Barreiros Leal. Trata-se de uma construção moderna, com uma estrutura em betão, desenhada de modo a adaptar-se à forma do terreno. Revela na sua planta uma simetria quase perfeita, que só na zona dos espaços comuns e no respetivo alçado deixa de existir. A sua forma parece ter sido inspirada no, já existente, posto médico.

No piso térreo, existia a sala de leitura e jogos (receção), os lavatórios (wc’s), banhos (biblioteca), cozinha, sala de refeições (sala do serviço educativo), que continham uma lareira aberta, onde se cozinhava, e uma arrecadação de lenha. Ainda neste piso, no espaço destinado à exposição permanente encontravam-se 24 quartos e 28 no piso superior. Apesar das inúmeras intervenções ao longo dos anos, são ainda visíveis as marcas no chão, que delimitavam os quartos.

Em 1989, quando ocorreu a adaptação do edifício da Casa da Malta a Museu Mineiro, o arquiteto, António Madureira, teve alguns cuidados no sentido de manter características históricas e arquitetónicas que levassem a relacionar o edifício às suas primitivas funções. Para além do pavimento, manteve as portas exteriores que os direcionavam para a arrecadação das bicicletas e arrecadação de lenha.

A Viúva

A possibilidade de gerar uma energia mecânica para o transporte público, a partir de máquinas a vapor que consumiam carvão mineral, deu origem à rede elétrica viária.

Para tal, a Companhia de Carris de Ferro do Porto construiu, nos primeiros anos do século XX, uma central geradora de energia – Central Termoelétrica de Massarelos. Esta Central passou a consumir, em exclusivo, o carvão – antracite – da Mina de São Pedro da Cova, quando o aumento do preço do carvão estrangeiro se tornou significativo, bem como, quando acresceu a dificuldade da sua importação.

Assim, surgiu a necessidade de ligar Massarelos a São Pedro da Cova, através de uma linha de tração elétrica para o transporte do carvão. Nesta linha passaram a circular as Zorras, carros elétricos, de plataforma e caixa aberta, destinadas, quase na sua totalidade, ao transporte de carvão da Companhia das Minas de Carvão de São Pedro da Cova (CMCSPC) para a Central Termoelétrica de Massarelos e das cinzas destas para as entulheiras.

As Roldanas

O Cavalete do Poço de São Vicente possuía, ao nível IX (31,70 m), 2 roldanas – que auxiliavam na extração de carvão. Na giria mineira, estas roldanas, são designadas de Andorinhas.

Nestas andorinhas circulavam cabos de aço que estavam ligados a uma máquina de extração, cuja função era a de elevar jaulas que circulavam no poço, para que estas pudessem subir e descer com as berlinas e/ou pessoal. As andorinhas permitiam assim, que os cabos de aço passassem de uma posição inclinada (saída da máquina) para a vertical (suspensão das “jaulas” - elevadores - ao longo da vertical dos poços).

Com o fim da exploração mineira na Vila e a desativação do Cavalete do Poço de São Vicente, as andorinhas foram retiradas da estrutura, no final da década de 70 do século XX, sendo posteriormente transferidas e instaladas no Museu Mineiro de São Pedro da Cova.

English version

Swallows

The Pulleys

The Easel of the Well of St. Vincent had, at level IX (31,70 m), 2 pulleys – which assisted in the extraction of coal. In Minas Gerais slang, these pulleys are called Swallows.

In these swallows circulated steel cables that were connected to an extraction machine, whose function was to raise cages that circulated in the well, so that they could go up and down with the saloons and / or personnel. The swallows thus allowed the steel cables to move from an inclined position (exit of the machine) to the vertical (suspension of the "cages" - elevators - along the vertical of the wells).

With the end of mining in the village and the deactivation of the Easel of the Well of São Vicente, the swallows were removed from the structure at the end of the 70s of the twentieth century, being later transferred and installed in the Museu Mineiro de São Pedro da Cova.

Version française

Hirondelles

Les poulies

Le chevalet du puits de São Vicente avait, au niveau IX (31,70 m), 2 poulies – qui aidaient à l'extraction du charbon. Dans l'argot minier, ces poulies sont appelées hirondelles.

Dans ces hirondelles circulaient des câbles d'acier qui étaient reliés à une machine d'extraction, dont la fonction était de soulever des cages qui circulaient dans le puits, afin qu'elles puissent monter et descendre avec les berlinas et / ou le personnel. Les hirondelles permettaient ainsi aux câbles d'acier de passer d'une position inclinée (sortie de la machine) à la verticale (suspension des « cages » - ascenseurs - le long de la verticale des puits).

Avec la fin de l'exploitation minière dans le village et la désactivation du chevalet du puits de São Vicente, les hirondelles ont été retirées de la structure à la fin des années 70 du XXe siècle, puis transférées et installées au Museu Mineiro de São Pedro da Cova.